こんにちは、東京大学松尾・岩澤研究室です。

本記事では、2025/07/04(金) 18:30-19:30にオンラインで開催された、AIと半導体講座事前説明会企画「AI×半導体の共創について 〜小菅先生×岩澤先生 座談会」の内容を一部ご紹介します。

アーカイブはこちらから:https://youtu.be/ptsWGTtn5ME?feature=shared

この記事は約9分で読めます。

「AIと半導体」講座申し込みはこちらから

「AIと半導体」講座開講のきっかけは?

—「AIと半導体講座」は、東京大学 d.labと松尾・岩澤研究室が共催する8月からの新規講座です。ソフトのAIとハードの半導体両方を扱う講座となっていますが、開講に至った背景を教えていただけますか。

岩澤先生

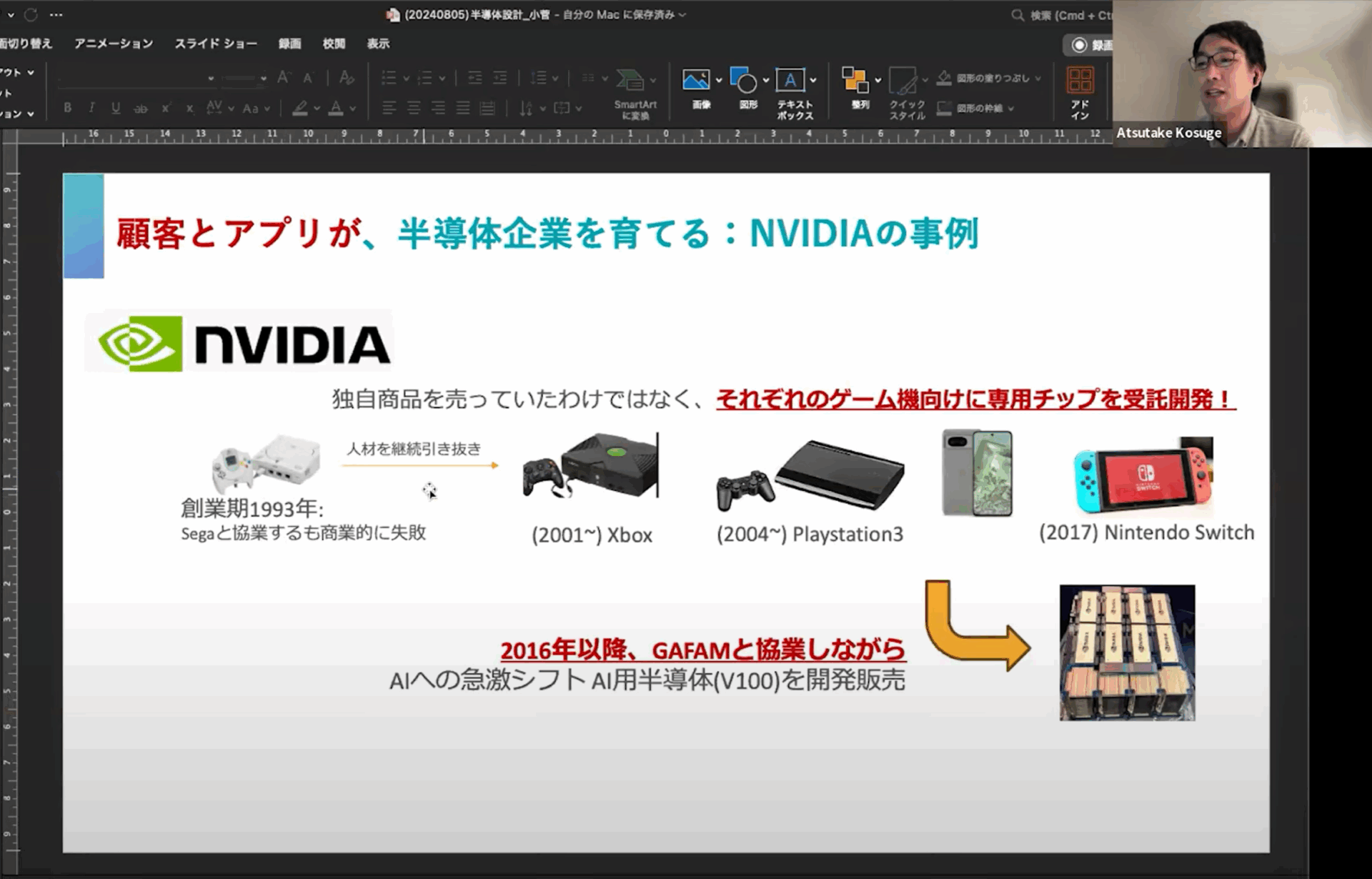

もともと日本は半導体戦略に重点をおいてきました。半導体関係で強い企業と言えばNVIDIAが挙げられますが、同社の強みは、単にGPUを販売しているだけでなく、AIの研究領域にまで踏み込み、需要の創出からチップ設計までを一貫して行っている点にあります。AIによるGPUの需要増を見据え、どのようなチップが必要かを自ら設計できることが、彼らを半導体業界のトップたらしめていると思います。

このNVIDIAの成功事例から見えてくるのは、AIの研究と半導体の知識、この両方を理解できる人材の重要性です。大規模データを用いたAI研究や、推論の高速化、サービス開発におけるコスト最適化を考えた場合、半導体などのハードウェアへの深い理解が不可欠となります。

LLMに限らずに大規模モデルの開発が進んでいることや、AIの活用が進んでいることを受けて、このような人材の需要は今後ますます高まると考えており、その育成をすることが本講座を開講した理由です。

小菅先生

そうですね。約1年前に松尾先生、岩澤先生をはじめとするAI研究者と、我々電気系工学専攻の半導体専門家が集まり、AIと半導体の協調について議論したワークショップを開きました。その中で、AIと半導体の両分野を理解する人材の育成が不可欠であるという共通認識が生まれ、本講座の開講へと繋がりました。

世界に目を向けると、OpenAIが半導体の内製化に乗り出し、Metaも数年前から積極的に半導体開発を進めています。これは、生成AIの進化において、大規模データ処理と膨大な計算リソースの投入が性能向上の鍵となり、かつコストに大きく影響するという現状があるためです。NVIDIA一強への依存リスクを回避するため、各社が専用半導体の開発に注力しています。Metaの場合は、AR/VR領域のプラットフォーム確立という思惑も大きいでしょう。

このように、GAFAMをはじめとする世界のトップ企業は、半導体開発と差別化にかなり力を入れています。彼らの動きを追うためには、AIだけでなく、半導体を含むコンピュータそのものへの深い理解が不可欠です。

本講座は半導体に限定せず、「コンピュータとは何か」という本質的な問いに焦点を当てて構成されています。皆さんには楽しんで受講していただけると幸いです。

半導体の分業とNVIDIAの強み

—GAFAMの半導体事業は、NVIDIAのように設計のみを行っているのか、設計と生産両方を行っているのかどちらでしょうか?

小菅先生

半導体事業は大きく分けて2つの役割があります。一つは半導体を設計する会社、それから半導体を製造する工場です。かつては1つの企業が設計から製造まで一貫して行っていましたが、現在では莫大な設備投資のリスクを避けるため、完全に水平分業されています。

GAFAMのような大企業は、半導体の設計を担っています。彼ら自身は工場を持たず、その製造は主にTSMC(台湾積体電路製造)のような企業が行っています。TSMCは台湾や日本、アメリカの一部に製造拠点を持ち、NVIDIAやAMDといった半導体企業、さらにはかつてのライバルであるIntelの製品まで幅広く手掛けています。GAFAMが設計したチップも、最終的にはTSMCのような製造会社の工場で生産されているのです。

—なるほど。AI側から見るとNVIDIA一強かと思いますが、この状況を打破する道筋はあるのでしょうか。

岩澤先生

NVIDIAが驚異的な利益率を誇っているのは、単に高性能な半導体を製造しているからだけではありません。なぜ他の企業がNVIDIAを模倣できないのかという疑問への答えは、小菅先生がワークショップでおっしゃっていた「NVIDIAは半導体会社というよりは、半導体をコンピュータに仕立てる会社である」という言葉にあると私は考えています。

NVIDIAは、半導体がどのように使われ、どのような価値を生み出すのかという、利用側の視点まで含めて設計できるからこそ、高い利益率を維持し、独自の地位を確立できているのです。

日本は半導体分野に多額の投資を行っていますが、重要なのは単に高性能な半導体を作るだけでなく、それをいかに活用するかという視点を持つことです。NVIDIAのように、半導体とAI、あるいはそれ以上の幅広い領域を横断的に理解し、両側から物事を捉えられる人材が今後ますます重要になるでしょう。

小菅先生

NVIDIAの利益率は70%を超え、時価総額は500兆円を超えています。他社を出し抜いている理由として、NVIDIAが提供する信頼性と開発環境の充実が挙げられると思います。

ハードウェアの性能を追求すると、対応できるアルゴリズムやソフトウェアの種類が極端に制限されるという制約が生じます。NVIDIAはこの点を非常に巧みに乗り越えています。

彼らのGPUは、行列の掛け算や足し算といった演算を非常に得意としますが、PowerPointやOffice系ソフトウェアのような一般的なアプリケーションは全く動作しません。

しかしNVIDIAは、この得意な演算領域に合致するよう、AIモデルの研究開発にも力を入れています。彼らは自分たちのGPUが得意とするアルゴリズムを懸命に開発し、それを高速化する仕組みをGPUに組み込んでいます。このアルゴリズム開発とハードウェア設計の好循環が、NVIDIAの現在の強力な地位を築き上げている要因と言えるでしょう。

AI分野から見る半導体理解の重要性

—AI分野から見て、半導体理解の重要性はどのような点にあるのでしょうか。

岩澤先生

LLM(ChatGPTやGeminiなど)のような大規模なAIモデルを利用する際のハードウェアコストは膨大です。もしこのコストを10%や20%でも効率化できれば、それは開発者や利用者にとって計り知れない経済的メリットをもたらします。AIを気軽に利用できないレベルの費用を伴うようになった現在、半導体を含むハードウェアとAIの両方を深く理解し、最適化できる人材の需要は飛躍的に高まっています。

AIのトレンドからハードウェアの未来を読む

岩澤先生

また、半導体とAIの両方を理解することで、未来のトレンドを予測し、新たな機会を掴むことができます。例えば、2年ほど前に推論用チップを開発する企業が次々とユニコーン企業となったのは、AIの進化がハードウェアにどのような影響を与えるかを理解していたからに他なりません。

NVIDIAはまさにこの戦略を体現しています。彼らが近年力を入れている「NVIDIA Physical AI」も、需要が拡大するであろう分野、あるいは自ら需要を創出できる分野を見極めることで、そこに必要となるハードウェアを設計し、提供するという動きだと思います。

このように、AIとハードウェアの両側面を深く理解することで、未来の技術動向や市場のニーズが見えやすくなると私は考えています。

座談会参加者からのQ&Aセッション

—では、参加者の皆さんから寄せられた質問にお答えしていこうと思います。

Q1. GAFAMの強みはどのような点にあるのでしょうか?

岩澤先生

GAFAM内部の人間に「何がそんなに強いのか」「なぜこれほど安くサービスを提供できるのか」と尋ねると、よく返ってくる答えは「あらゆるレベルでの最適化」です。これは、AIモデルのアーキテクチャからソフトウェアの工夫、ハードウェアとソフトウェアの統合、そして小菅先生も触れた自社開発チップの性能に至るまで、多岐にわたります。

例えば、現在学生が無料で使えるGeminiのようなサービスは、常識では考えられないほどのコストがかかっているはずです。しかし、これもまた、さまざまなレイヤーでの最適化によって実現されているはずです。

GAFAMに対抗するには、この「あらゆるレベルでの最適化」を理解することが不可欠です。それが分からなければ、同じサービスを提供しようとしても、コスト感覚がまったく異なり、太刀打ちできないでしょう。

Q2. AI開発者目線での、国産と外国産の半導体の違いはありますか?

岩澤先生

AI開発者の視点からすると、国産か外国産かの違いは基本的にありません。AI開発者は、半導体の種類をあまり意識したくないというのが本音でしょう。実際、ライブラリの進化によって、その違いは隠れる傾向にあると思います。もし半導体の種類を意識した上で、ライブラリの制限が生まれるのであれば、むしろ「それなら使わない」という選択をする開発者も多いはずです。

もちろん、特定のハードウェアを使いこなすことで新たなチャンスが生まれる可能性はありますが、これは特殊なケースです。特殊なハードウェアが登場した際にチャンスと捉える、ごく一部の開発者は存在すると思います。

小菅先生

岩澤先生のおっしゃる通りです。AI開発者はできるだけハードウェアのことは意識したくないですし、一方でハードウェア事業者は、そのことを意識させないために必死で様々なライブラリなどを開発しています。NVIDIAからスムーズに乗り換えてもらうために、各メーカーが必死に開発競争をしているのが現状です。

Q3. 「AIと半導体」講座の演習で、FPGAを学ぶ利点はなんですか?

岩澤先生

今回の演習でFPGA(Field Programmable Gate Array)が選ばれたのは、半導体とAIの両方を学ぶ上で非常にとっつきやすいからではないでしょうか。実際にFPGAを製造している企業もありますが、ここでは理解を深めるための代表的なツールとして位置づけられているのだと思います。

小菅先生

まさにその通りです。FPGAは非常に入手しやすいため、手軽に始められます。AIと同様に、半導体も実際に手を動かして経験することで、初めて腑に落ちる部分が多いものです。

—今回、我々はクラウド上でFPGAを実際に操作するという、非常に大規模な演習を用意しました。この演習では、1回あたり約100台規模のFPGAをクラウドで動かすことを想定しています。これは世界的にも類を見ない規模であり、我々にとっても非常に実験的な試みとなります。

小菅先生

そうですね。ぜひこの演習も楽しみながら受講していただければ幸いです。

「AIと半導体」講座受講を考えている方へのメッセージ

岩澤先生

AIと半導体の両側面を理解することで、未来の展望がより明確に見えてくるはずです。

一般的な講義では、半導体は半導体、AIはAIと、それぞれの分野が独立して教えられ、両者の繋がりが語られることは稀です。しかしこの講義では、前半でAI関連の話題を、後半で半導体エコシステムの話を深く掘り下げることで、受講者の皆さんが両分野を俯瞰的に理解できるよう構成されています。

もちろん、それぞれの専門分野を突き詰めることは重要ですが、この講義で概要を掴んでいただくことで、様々な意味でのチャンスを掴める人材が生まれることを個人的には期待しています。ぜひ楽しみにしていてください。

小菅先生

第3回から第7回にかけては、工学部などで用いられる有名な教科書の内容を基に、半導体がもたらすコンピュータの変化について基礎から学びます。

本講座のポイントは第4回です。NVIDIAの現役社員をお招きし、特別講演としてCUDA GPUライブラリについて解説していただきます。

続く第5回と第6回では、CPUコンピュータとGPUのアーキテクチャに焦点を当てます。従来の半導体カリキュラムとは異なり、半導体デバイスそのものの詳細には深く踏み込みません。私たちは半導体を「コンピュータアーキテクチャ」とほぼ同義と捉え、GPUやコンピュータがどのように構成されているのか、そしてAI処理を効率的に行うための工夫や、GAFAMがどのような技術開発に投資し、差別化を図っているのかを理解することを目指します。

そして、最終となる第8回と第9回では、FPGAを用いた実践的なハンズオンを行います。FPGAはユーザーが設計を書き換えられる特殊な半導体で、元々はプロトタイピングや機能検証のために開発されました。このFPGAを使って、実際にAIを動かす回路の一部を設計する演習を通じて、実践的なスキルを習得していただきます。

「AIと半導体」カリキュラム

座学・演習ともに濃い内容となっていますので、ぜひ受講をご検討いただければと思います。

「AIと半導体」詳細・申し込みについて

「AIと半導体」は、東京大学 d.labと松尾・岩澤研究室が共催する新規講座。全9回のプログラムは完全オンライン(Zoom)で開催されるので、忙しい学生や社会人の方も継続しやすいのが特徴です。

「AIと半導体」講座詳細

- 開講日 2025/8/1(金)

- 講義日 毎週金曜日17:00~19:00

受講のメリット

- AIを取り巻く状況と半導体技術の両方を基礎から応用まで体系的に学べる

- FPGAのハードウェア設計・開発を体験できる

- クラウド上でFPGA設計演習やコンテストに挑戦し、AI時代の半導体開発スキルが身につく

本記事を読んで、「AIと半導体」講座に興味が湧いた方は、ぜひご受講をご検討ください!

講座詳細・申し込みはこちらから

申込締切:2025年7月18日(金) AM10:00

※最初にID登録を行っていただき、その後、講座へ申し込みいただきます。