松尾研の全ての活動の起点である基礎研究。

本インタビューでは、松尾研究室を主宰する松尾豊教授の基礎研究に対する思いを前編・後編に分けてお届けします。

前編では、松尾研が掲げるビジョン、松尾自身が持つ日本のアカデミアに対する課題意識、現在の研究室運営が確立するまでの経緯をお伝えします。

これから基礎研究チームにジョインいただきたい方に対する松尾からのメッセージです。

ぜひご覧ください。

本郷をシリコンバレーに並ぶ場所に

今回は基礎研究にキャリアの軸を置く方向けのメッセ―ジになりますが、そもそも松尾研が何を目指して活動しているのかについてまだまだご存じない方が多いと感じているので、改めて少し共有させてください。

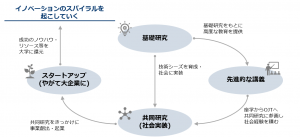

アカデミアの研究内容が、研究それ自体に閉じることなく、スタートアップやサービスという形で世の中に広がり、その経済活動の中で成長した人材や得られた知見や課題、そして未来のための資金が大学に還流され一層研究が進んでいく。

このようなエコシステムを東大・本郷で実現したい、そう考え、我々松尾研は日々活動しています。

基礎研究、講義、共同研究、インキュベーションと現在4つの活動を行っている松尾研ですが、大学やスタートアップや大企業、ベンチャーキャピタル等が一緒になって、それぞれが目的に沿った形で役割を果たしながら上記のようなスパイラルを生み出せないか、という構想を持っているんです。

大学は人材を育成し、研究を通じて知識の体系化や発見をする。

スタートアップは、社会に必要とされているニーズをさぐり急成長を図りながら変化を生み出す。

大企業は大きな事業を維持・発展させながら社会に貢献していく。

それぞれ目的は違いますが、お互いの活動を通じて社会全体がよりよくなっていくエコシステムを実現したい、これが松尾研のビジョンになります。

松尾研が実現を目指すエコシステム

基礎研究の領域では、「お金は二の次」「研究のモチベーションはお金にあらず」ということが長く言われてきました。私のこれに対する意見はYES&NOです。大学で研究をやっている方々の主たる動機は決してお金ではありません。知的好奇心に基づく活動の重要性は歴史が証明しています。

しかし、一方で、こうした仕組みそのものが、資本主義経済の仕組みのなかに位置づけられており、例えば各構成員の雇用や研究環境の問題にお金が密接に関わっていることも事実です。

特に、AIのように、社会から大きな期待をかけてもらっている領域に関しては、社会からの負託に十分に答えていく必要があります。アカデミアとインダストリーをうまく連携し、基礎研究が研究にとどまるのではなく、ビジネスにまでしっかりつなげるような研究開発や人材育成を行う、そして、産業界からも資金面その他で支援していただきながら、未来を一緒に作っていく。そういった人材の交流と信頼関係を作っていく必要があると思います。

これが起こっているのが、シリコンバレー・GAFAの世界です。世界的に最もレベルの高いAIの研究開発が進んでいるのがGoogle(Alphabet)やFacebook(Meta)であるということの意味を、もっとよく考える必要があると思います。資金を確保し良い環境を提供すれば、研究のレベルが上がるのは当然です。少なくともAIに関して、研究室にこもって研究していればいいような時代はとうに過ぎ去っている、社会を巻き込んで研究を進めないことには、学術研究としても勝ち目がないと思います。

アカデミアにいる我々は社会に対し価値を出すことを通じて基礎研究を加速させなければなりません。

少し話はそれますが、私は歴史的に見ても日本は仕組みを作るのが下手だと思います。

よく「個人が頑張って高いハードルを乗り越える」という話が美化されます。それ自体は素晴らしいことなのですが、社会としてそういった個人の頑張りに依存する形ではなく、個人の活躍をしっかり支えるような仕組みづくりが必要不可欠であると痛切に感じています。

社会の変革に繋げる最先端の研究に情熱を持って取り組んでいる研究者が、時代遅れの制約・慣習に捉われずに研究・開発ができ、それがエコシステム内の他のプレイヤーにポジティブな形で波及する、そんな仕組みを、日本で実現すべく挑戦しています。

エコシステムの実現を目指した4つの活動を通じ、おかげさまで松尾研の認知度は徐々に高まってきています。しかし、まだまだどの活動も規模が小さい。引き続き1つ1つの活動にしっかりと取り組めば、指数関数的にエコシステムが加速・拡大していくと思っています。5-10年後には本郷がシリコンバレーと並べられるような場所になっていることを夢見ています。

このようなビジョンを描き、松尾研は活動しています。

松尾研VISION

スタンフォード大学での経験を通じて感じた、日本のアカデミアにおける課題

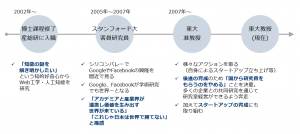

日本でもシリコンバレーのようなエコシステムを実現したい、そう思い至った背景には2005年から2007年まで留学していたスタンフォード大学での経験があります。

当時からスタンフォード大学の環境は素晴らしかった。

アカデミアと産業界の距離の近さが日本で経験したものとは全く違いました。

2005年当時から検索エンジンの作り方の講義があったり、2006年のiPhone発売から時間をおかずに、iPhoneアプリの作り方を教える講座が開講されていました。なんて実践的なんだ!と驚いたことを覚えています。2005年時点では、インターネットはまだまだ一部のひとのものという感じでしたし、産業全体からすれば完全に傍流でした。検索エンジンというのも、いろいろと問題がある技術で大学の講義として教えるようなものではなかったのです。それを講義で教えているなんて・・・と衝撃を受けました。

しかもそれをGoogleやYahooの社員が来て教えていました。

企業がほしい人材を大学で育て、活躍できる人材に育ったら(中には起業をする人もいましたが)自社で採用する、そんな構図がありました。学会に参加していても、この間まで大学の研究者だった方がGoogle、Facebookの名刺にどんどん変わっていって、資本の力とはこういうことか、と思わされたのを覚えています。

スタンフォードという広大なキャンパスの中で、最先端の研究が進められている横で検索エンジン等の新しいサービスが生まれている様子を目の当たりにして、こりゃ日本は勝てないなと。

私がパブリックデータを使って研究をしている中、隣のFacebookでは膨大なユーザのデータを使って研究していましたし、新しいアルゴリズムを作ったら簡単にデプロイして多くのFacebookユーザーを対象に仮説検証をすることも可能でした。サーバの大きさやデータの量を含めた環境があらゆる面で桁違いでした。

この時、アカデミアと産業界が連携して価値を生み出す時代が来ている、「研究者が理論研究だけをしていれば世の中は変わる」という考えは過去のものだ、と痛感したことが先のビジョンを掲げる原体験となっています。

この考えは今も変わることなく、正しいと確信しています。

スタンフォード大学の留学時代(前列左から4人目)=本人提供

もちろん、Google、Facebookといった産業界のプレイヤーの中だけで技術革新が進むかというと、決してそうではありません。産業界の方で「大学の研究は役に立たない」とおっしゃる方が、時間が経つと「大学に良い研究はないのか」と戻ってくることは度々あります。

短期的な営利目的の研究が中心な産業界と、長期的な観点で知的好奇心を源泉に研究を進めるアカデミア。

両者ともに大切なプレイヤーで、相互に連携をしながら世の中にとって良いものを生み出していく仕組みづくりが必要だと私は考えています。

国からの研究費に頼らない研究室運営の立ち上げ

日本に戻ってからは、様々なアクションを取りました。

自分自身でスタートアップも立ち上げましたし、研究室のメンバーをよくシリコンバレーに連れて行って空気を肌で感じてもらったりもしました。

また、研究室の運営にあたって、国から研究費をもらうのをやめようと、苦しいながらに決意しました。

日本で国の研究費で採択される際、研究者の年功序列があることは残念ながら否定できません。Facebookはマーク・ザッカーバーグが在学中に、Googleはラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンが25歳の時に起業して作りました。日本でも最先端のことに取り組んでいる20-30代がいるにも関わらず、実績がない等の理由からなかなか彼らに光が当たりづらい、そんな状況が目の前にありました。

2007年にスタンフォードから戻った時点で32歳。50歳まで待てばお金はもらえるようになるかもしれないけど、未来の20-30代の研究者の芽を摘むような存在には絶対になりたくない、彼らの活躍を支えるような環境を作る存在になりたい、そう思っての決断でした。

倫理委員会委員長を務めた際の松尾(2014年頃)

その後は、国からではなく企業から、研究室での研究に共感・評価をされてお金をもらいたいと考えアクションを取り始めました。1年目は、それまで国からもらっていた研究費の20分の1,年間200万円の研究費を企業からいただくだけ、という厳しい経験もしました。そこから試行錯誤し、諸先輩方にアドバイスをいただきながら、今ではようやく産業界に研究開発を通じて価値を提供するやり方が分かってきました。企業からの共同研究や寄付をいただいて研究室を経営、それを原資に後進を育成するサイクルが確立できるようになっています。

(後編に続く)

【プロフィール】

松尾 豊(まつお・ゆたか)

1997年 東京大学工学部電子情報工学科卒業

2002年 同大学院博士課程修了.博士(工学).同年より,産業技術総合研究所研究員

2005年8月よりスタンフォード大学客員研究員

2007年10月より,東京大学大学院工学系研究科総合研究機構/知の構造化センター/技術経営戦略学専攻 准教授

2014年より、東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 グローバル消費インテリジェンス寄付講座 共同代表・特任准教授。

2019年より、東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター/技術経営戦略学専攻 教授。

2002年 人工知能学会論文賞、2007年 情報処理学会 長尾真記念特別賞受賞。

人工知能学会では2012年〜14年 編集委員長、2014年~18年 倫理委員長、2020年~22年 理事。

2017年より日本ディープラーニング協会理事長。

2019年よりソフトバンクグループ社外取締役。

2021年より新しい資本主義実現会議 有識者構成員。

専門は,人工知能、深層学習、Webマイニング。

http://ymatsuo.com/japanese/